Скоро Arzamas и Центр «Слово» на ВДНХ откроют библиотеку. Чтобы заполнить книжные полки, мы попросили музыкантов, ученых, поэтов и других читающих людей посоветовать свои любимые тексты. В новом выпуске рубрики — актер Данила Козловский

Начиная разговор о книгах, я сразу вспоминаю отца, который с какой-то маниакальной страстью хочет отдать мне свою библиотеку. А там, знаете, как в советское время: все тома Некрасова, все тома Джека Лондона, все двести томов «Библиотеки всемирной литературы», коричневый «Владимир Ильич Ленин» в полном объеме… Никогда не забуду стеллажи у нас дома с такими раздвижными стеклами, на каждом — шершавая выемка для пальца. Помню, как меня в детстве поразила стоящая на одном из этих стеллажей книга «Идиот». Почему на обложке вдруг плохое, ругательное слово? Я, естественно, страшно хотел ее прочитать: наверняка там что-то запретное, а значит — интересное.

К сожалению, артисты (это не моя мысль, но я с ней глубоко согласен), наверное, самые нечитающие люди. Я имею в виду молодых. Мало читают, мало смотрят, мало ходят в музеи. То есть, являясь носителями культуры, сами они, к сожалению, не являются ее потребителями. И я, наверное, не исключение.

Конечно, театральное и кинематографическое образование требует определенной начитанности, но когда у вас в девять утра — танец, в одиннадцать — акробатика, потом — вокал, потом — актерское мастерство, потом — творческие задания, а при этом вам еще нужно прочитать 35–40 книг в течение месяца, мало что остается в голове. Скажем, вы проходите пласт американской литературы: Уильяма Фолкнера, Эрнеста Хемингуэя, Юджина О’Нила, Артура Миллера, — а при этом слушаете Баха, учите английский и должны сделать пять отрывков по Василию Гроссману. И вы начинаете судорожно все в себя запихивать, не имея элементарной возможности сфокусироваться и как-то этому по-настоящему отдаться.

Никогда не забуду, как педагог в театральной академии заставила меня прочитать пьесу Артура Миллера «Смерть коммивояжера». Я пришел в Библиотеку Маяковского на Фонтанке, взял этого проклятого Миллера, сел в читальном зале, и меня это невероятно захватило. Я подумал: «Вау, какая крутая пьеса, и как это вообще круто — читать».

Но в обстоятельствах обучения театральной профессии читать постоянно просто физически невозможно. А дальше начинается жизнь, постановки, спектакли. Если все в порядке, если ты постоянно в профессии, если ты востребован, значит, еще и съемки, перелеты, ночные смены, озвучания… В общем, артисты читают мало. Точка.

Книги в моем доме возникают хаотично. Бывают позывы, когда я захожу в магазин «Москва» на Тверской, покупаю полтора десятка книг, и они лежат в ожидании, когда у меня на них найдется время. В общем, читать — это роскошь, находить для этого время — роскошь, поэтому нужно инвестировать это время в книгу, которая не просто доставит удовольствие, а сделает с тобой что-то важное.

Марк Твен. «Приключения Тома Сойера»

© Издательство «Детская литература»

Я очень рано начал читать и довольно быстро дошел до «Тома Сойера». Миссисипи, улица в этой countryside , запах яблок — все это произвело на меня какое-то невероятное впечатление. Я абсолютно погрузился в их пацанские дела, для меня это была поразительная книга о дружбе. Том Сойер, красящий забор, крыса на веревочке, эти их купания в реке… Сейчас я бы многое отдал за такое абсолютно чистое восприятие.

А Бекки, в которую все были влюблены — и я тоже! То, как она описана: ее платья, ее волосы — воображение моментально рисует тебе эту девочку. Думаю, «Том Сойер» — сильнейший источник эмоционального потрясения. Для меня, во всяком случае, это было прямо какой-то инъекцией эмоций. Книга, которая учит свободе, учит какой-то невероятной открытости — этому тоже надо учиться, ведь ощущение открытости, непосредственности с возрастом постепенно захлебывается. Вот тебе двенадцать, потом — пятнадцать, потом — семнадцать, а в двадцать — хлоп, и ты уже забыл, что такое непосредственное восприятие каких-то чувств, событий, да и самой жизни.

Николай Носов. «Незнайка на Луне»

© Издательство «Детская литература»

Дальше я бы поставил на полку книгу Носова «Незнайка на Луне». Это не совсем детская книга — в ней, как в «Маленьком принце», много одиночества, пронзительности, даже какой-то боли. Но при этом «Незнайка на Луне» — очень веселая книга. Я никогда не испытывал какой-то тяги к капитализму, но ужасно радовался, когда Пончик начал делать бизнес на соли. Помните, он пришел в ресторан и попросил соли, но жители Луны никогда ее не употребляли? Тогда Пончик набрал соль на морском берегу, стал продавать ее в ресторане, потом открыл солевое предприятие и разбогател. Я ужасно за него радовался — вау, как человек зарабатывает! Слова «бизнес» я тогда не знал, но понимал, что этот герой как-то реализовывается, самоутверждается.

А когда жители Луны сами сообразили, где и как добывать соль, весь бизнес Пончика развалился к чертовой матери. Я помню, как ужасно переживал за человека, который теряет все, что заработал своими силами и мозгами. То есть как ребенок ты проживаешь какой-то очень взрослый опыт. Для меня это был первый учебник экономики, который объяснял: можно сделать вот так, вот так и вот так — тогда получишь вот это и вот то.

Еще там был остров Дураков — место с бесплатными аттракционами, где люди постепенно превращались в баранов. Это же просто абсолютная антиутопия, Оруэлл какой-то! Как любой ребенок, я мечтал о развлечениях, которые были на этом острове, но когда те, кто ими пользовался, стали превращаться в животных, я серьезно призадумался.

«Незнайка на Луне» — это такая библия про то, как проживать свое детство. Постоянные изобретения, путешествия, самолеты — какие-то удивительные возможности. Это существование без цензуры — не политической, не цензуры власти, а просто цензуры жизни. Носов ведь советский автор, но в «Незнайке» отчетливо видна попытка создания совсем другого, несоветского мира, мечты о том, как жить совсем в других обстоятельствах, которые в советской реальности были совершенно невозможны.

Александр Пушкин. «Евгений Онегин»

Издательство Academia

Для меня это первое столкновение с текстом в профессиональном пространстве. Школьное прочтение я не помню совершенно. Да и вообще, то, что мы читали в школе, часто вызывало как раз отторжение, нежелание возвращаться к этой книге. И счастье, если судьба давала ее в руки снова, чтобы получить настоящее впечатление, когда ты сам, не из-под палки начинаешь понимать, как это написано, сколько в этом всего!

За открытие «Евгения Онегина» я бесконечно благодарен моему учителю Валерию Николаевичу Галендееву, нашему феноменальному педагогу по сценической речи. Мы никогда не занимались речью технически, просто чтобы отрабатывать какие-то звуки — [а], [о], [у], [в] — или бесконечно повторять скороговорки. Такие штуки занимали не больше 10–15 минут часового занятия, а дальше Галендеев учил нас работать с текстом. Берем «Евгения Онегина» и начинаем его осваивать как актеры. Естественно, параллельно мы тренировали речевой аппарат и все, что с ним связано, но это было глубоко вторично. Главной была наука, как донести текст, как его освоить, да просто понять, о чем он. То есть это была смесь актерского мастерства и занятий литературой — очень мощных, значимых, которые мне очень много дали.

«Евгений Онегин» во многом сформировал мое отношение не только к Пушкину, но и к стихам в целом, отношение артиста, который на сцене пробует иметь дело с поэзией. Я играл Пушкина на актерском экзамене. Нас, Онегиных, было несколько, студенты чередовались. На экзамене был Лев Додин — естественно, мы страшно волновались, зажимались. Мне досталось строф десять из главы про дуэль. Казалось, все прошло хорошо. А потом встал Додин и сказал, что все хорошо, но на самом деле — не так хорошо. Это был первый серьезный удар по моему самолюбию — как же так, у меня же все всегда получалось!

Со временем, с опытом, с собственным пониманием каких-то вещей я возвращаюсь к «Онегину» и понимаю, что Галендеев и Додин всячески сбивали этот первый, банальный пласт восприятия, присущего, наверное, каждому, кто впервые берет в руки эту книгу. Обманчивая пушкинская легкость, ритм, который сам тебя ведет и немножко журчит, такая пастораль везде… А на самом деле все, конечно, гораздо сложнее, больнее, страшнее. Когда двадцатипятилетний человек убивает друга, молодого влюбленного поэта, это ведь совсем не так легко, прозрачно и романтично. А женщина, которая «другому отдана и будет век ему верна», притом что она этого другого не любит? Это не просто бытовая драма, это трагедия.

Мне редко случается любить текст как какой-то особый объект. Но к «Онегину» у меня очень личное отношение. Я сейчас пишу сценарий большого, сложного исторического проекта на основе русской литературы. Пока не могу разобраться — либо я с ума сошел, либо получится что-то интересное. И среди прочего в основе «Евгений Онегин», которого я включил именно как свою первую любовь.

Лев Толстой «Детство. Отрочество. Юность»

© Издательство «Наука»

Помню, что со мной творилось, когда я впервые читал эту книгу. Я пришел за кабачковыми оладьями в буфет нашей академии с заплаканными глазами и встретил там Галендеева. Валерий Николаевич говорит: «Да что же с тобой?» — «Я только что прочитал „Детство. Отрочество. Юность“ и плакал в конце». — «Да, нужно быть кочергой, чтобы не заплакать».

Я очень завидовал Николеньке, потому что у меня не было такого детства — открытого миру, с этими колосящимися полями, лошадьми, травой, запахами. Запахи моего детства были другими.

И это было очень сильное эмоциональное впечатление. Я следил за каждым шагом Николеньки, за каждым действием, мне все время хотелось обнять его, оградить, защитить, закричать: «Не делай этого, не надо!» Ты просто понимаешь, что этот человек проживает у тебя на глазах то рождение, то смерть. И что каждая причиненная жизнью боль приводит к взрослению, смерти эмоциональности, открытости, непосредственности. С каждой травмой все это усыхает. Но бывают и такие люди, кто доживает до семидесяти, сохранив в себе вот такого Николеньку. Это большое счастье, книга и об этом тоже.

Джоан Роулинг. «Гарри Поттер»

© Издательство «Росмэн»

Эта книга появилась в моей жизни ночью. Я учился в военном училище, в кадетском корпусе, и мы все мечтали попасть на ночное дежурство — казалось, это что-то таинственное и очень интересное. Мы хотели следить, чтобы в наше военное училище не прокрался ни один шпион. А как только нас стали допускать к ночным дежурствам, мы быстро поняли, что это катастрофа, ужас и несчастье. Ровно в это время появился «Гарри Поттер», и я читал его при любой возможности, но в основном во время ночных дежурств: стоишь на вахте и читаешь.

Этот мир меня сразу поразил дико навороченной придуманностью. Сейчас уже как кинематографист, как режиссер я понимаю, насколько невероятная фантазия у этой Джоан Роулинг. Сегодня выходит масса фантастических фильмов с очень мастерским сценарием и всякими крутыми визуальными эффектами, но это абсолютно не трогает. А в «Гарри Поттере» герои живут среди нас.

А картины, которые оживают… Я в детстве всегда, когда ходил в музей, думал: вот если бы эти картины могли заговорить. Портреты, которые трепятся о чем-то, уходят, возвращаются в раму, футбол их местный, квиддич, когда они летают на метлах за шариком, — это на самом деле очень крутые придумки, которые ужасно увлекают. И наряду с этим через как бы абсолютно фантастическую матрицу внедряются какие-то правильные, важные для детей коды: дружба, любовь, преданность, отношения с родителями. Это довольно круто подано.

Какое-то важное американское издание включило «Философский камень», первую книгу о Гарри Поттере, в список ста великих книг именно потому, что там поднимается важная проблематика: как смерть родителей влияет на ребенка. Ну и конечно, нельзя не сказать о том, что книга просто здорово написана. Это отличная беллетристика, по-настоящему увлекательное чтиво, которое трогает огромное количество людей.

Мюриель Барбери. «Элегантность ежика»

© Издательство «Азбука»

Книгу мне посоветовала Оля, моя девушка, она вообще для меня довольно много литературы открыла. У нас это не самая популярная книга, а во Франции — бестселлер. Начал читать — ну да, забавно. Потом влетел и просто не мог оторваться.

В этой книжке описывается жизнь нескольких семей в богатом многоквартирном доме. Внизу сидит консьержка по имени Рене. Для всех это обычная простушка, и никто не знает, что в задней комнатке она ест устриц, слушает оперу и читает Толстого — даже назвала кота Лев в честь него. Только девочка-вундеркинд Палома замечает, что консьержка живет какой-то другой жизнью.

Это книга о нашей неготовности контактировать, нежелании выглянуть из своей скорлупы. Есть определенные сословия, есть мы, и есть вахтерша. Ты живешь на пятом этаже, я живу на третьем и даже не могу допустить, что наша вахтерша, может быть, умнее, образованнее, интереснее нас. Почему я вообще должен задумываться о том, что с ней происходит?! На самом деле мы ведь существуем в каком-то своем стеклянном шарике, где не хватает энергии, любопытства, любви к людям.

Айн Рэнд. «Источник»

© Издательство «Альпина Паблишер»

Меня эта книга по-настоящему потрясла. После нее я стал читать биографию самой Айн Рэнд, научные исследования романа, рецензии, критику. Поразительно, что эта книга вышла в начале сороковых годов и не была особенно популярной — только через несколько лет благодаря сарафанному радио она стала бестселлером.

Сама Айн Рэнд — удивительный человек. Она ведь русского происхождения, родилась в Санкт-Петербурге в начале XX века. Большевики отняли у ее семьи все, и она с детства ненавидела коллективизм, всю жизнь противопоставляла коллективизму себя и вообще индивидуальность. У нее даже было прозвище Black Caviar — «Черная Икра». Прекрасно, правда? Как бы это банально ни звучало, вся ее жизнь — очень мощная, смелая акция, противопоставление своего эго всему стадному. И это первая книга на моей памяти, где вообще об этом говорится.

Меня всю жизнь учили, что быть эгоистом плохо. Слова «эгоцентризм», «эго» всегда были немножко ругательными. Да, правильно, только никто не говорит при этом, что у любого недостатка или плохого качества есть и светлая сторона, есть совершенно другая энергия. Эгоизм — разумный, укрощенный, управляемый — величайшая, вообще-то, вещь. Это мощнейший двигатель и личностного роста, и достижений, и каких-то научных открытий, хотим мы того или нет. В этом смысле я абсолютно согласен с точкой зрения Айн Рэнд, которая не нравится очень многим. Индивидуальность — основа развития. Как она там пишет, «первое право на Земле — право собственного „я“». Мир стоит на совершенно разных людях, а вот его движение вперед зависит именно от тех, у кого «я» выражено очень мощно. Мне кажется, это очень крутая мысль.

Айн Рэнд. «Атлант расправил плечи»

© Издательство «Альпина Паблишер»

Когда я читал, то все время ловил себя на мысли, что осталось пятьсот страниц, триста, двести, сто… Как я буду жить, когда это кончится? Айн Рэнд, боже, почему ты не написала две тысячи страниц, что тебе стоило?

«Атлант» — еще один невероятно увлекательный роман: послевоенное время, дестабилизация промышленности, на этом фоне — целая галерея ярких личностей. Айн Рэнд сама увлекается этими успешными мужчинами, влюбляется в них, пишет о том, что ей близко и интересно. При этом речь не о том, что большой бизнес не должен противостоять плановой экономике, потому что само по себе это разрушительно. Речь о том, что на самом деле вопрос не в масштабе таланта, а в том, что у каждого человека свой талант, своя индивидуальность и ее нужно воспевать, холить и лелеять — неважно, большой ты бизнесмен или просто вахтерша.

Василий Гроссман. «Жизнь и судьба»

© Издательство «Книжная палата»

Когда артист говорит: «Вот книга, которая меня сформировала», от этих слов просто тошнит. Но я не знаю, как сказать по-другому: я свою жизнь разделяю на две части — до знакомства с книгой Гроссмана и после. И это два меня, два абсолютно разных человека.

Я прочитал ее в 17 лет, и мне было очень сложно понять и осознать, что это моя страна, моя история и мой собственный генетический код. Когда ты сталкиваешься с таким концентратом боли, ненависти, страданий, когда понимаешь, что сам отчасти из этого состоишь, понимаешь, что все бессмысленно. Эта книга словно все стерла, смяла, как асфальтовый каток. Лев Абрамович Додин пытался вводить нас в эту книгу постепенно, нежно относясь к нашему юному возрасту, но мы все равно испытали шок. Это одна из величайших книг в истории XX века, в нашей литературе уж точно.

Варлам Шаламов. «Колымские рассказы»

© Overseas Publications Interchange Ltd

Когда мы стали заниматься Гроссманом, этим пластом и литературы, и лагерной культуры, дальше естественным образом пошли Александр Солженицын и Варлам Шаламов.

Я помню, как мы проходили в кадетском корпусе «Один день Ивана Денисовича». Что я тогда понимал? Ну, какая-то тюрьма, какой-то старик. Никакого потрясения, никакой боли я не испытал. А вот когда я прочитал «Один день Ивана Денисовича», уже занимаясь Гроссманом, книга подействовала на меня совершенно иначе.

Но Шаламов — это немного другое. Да, это действительно страшно, чудовищно, и чтение причиняло боль на физическом уровне, но — может, я какой-то сумасшедший — мне в этом виделся какой-то свет от того, что человек и такое может пережить, а еще от того, что писатель в состоянии пройти через это и потом донести до нас.

Это не та книга, которую часто перечитываешь, но она должна стоять на полке, потому что в историческом масштабе описанное там произошло вчера — даже не то что вчера, а просто несколько минут назад. Это было в стране, в которой ты живешь, при правителе, о котором сейчас на самом высоком уровне вдруг стали говорить по-другому: если раньше наш президент осуждал его, то сейчас высказывается, скругляя углы. Я вижу в этом чудовищный знак, даже историческую угрозу. Если в Германии люди и организации судятся за право первыми поставить памятник на месте бывшего концентрационного лагеря, то у нас в России все делается для того, чтобы забыть.

Мы недавно были в Норильске. Вокруг — страшное место, бывшие лагеря. И на весь Красноярский край есть один монумент. Один. Когда приезжаешь в Освенцим, то видишь, что сделано все, чтобы это место сохранить: фабрика по уничтожению людей находится в идеальном состоянии, чтобы видели, понимали и помнили, как это было. Туда приезжают толпы немцев, итальянцев, австрийцев, болгар — людей из стран, которые воевали на стороне нацизма. Приезжают, чтобы узнать, как это было. Люди выходят потрясенные, и это правильно, потому что это необходимо помнить. Так и Шаламов — часть нашей памяти. Это нужно читать, чтобы помнить то, к чему катастрофически нельзя возвращаться.

Эрих Мария Ремарк. «Три товарища»

© Государственное издательство художественной литературы

Я только с возрастом стал относиться к этой книге как к одному из романов о потерянном поколении, отравленном, исковерканном войной , о травмированных душах этих людей. Я увидел мужчин, которые прошли через жернова войны: они изуродованы ею, им снятся кошмары о гибели их товарищей, они пьют, они потеряны, они не знают, как жить, но так этого хотят!

Но поначалу «Три товарища» были для меня просто историей о любви и дружбе. Понимаю, что говорю дежурные, банальные слова, но, думаю, я не читал книги прекраснее на эту тему. Мне хотелось сыграть эту историю, была даже мечта самому снять кино. Не понимаю, правда, как это сделать, потому что сейчас это не то чтобы не модно, но как-то не будет понято, мне кажется. Но это великая книга, и она обязательно должна стоять на полке.

Джером Дэвид Сэлинджер. «Над пропастью во ржи»

© Издательство «Правда»

Первое чувство, которое у меня возникло, — зависть к этому мальчику. Он не сопротивляется своей натуре, пытается принять себя таким, какой он есть, не стесняется жить. Проживая какой-то этап, не бежит от этого этапа, не говорит себе: «Нет, я хороший, просто я совершил не очень хороший поступок, но я сейчас буду его оправдывать, совершил подлость, но сейчас буду ее искупать, буду говорить о том, что я подлец, что виноват». Он искренний от начала до конца. Да, иногда он поступает плохо. Но с чьей точки зрения? Общественности, морали, принципов? Кто эти принципы и эту мораль сочинил? Господь Бог? А почему это плохо? Может быть, наоборот, надо стесняться быть хорошим, потому что иногда для чего-то нужно быть плохим.

Холден — невероятно светлый персонаж, но от него исходит не только свет, а еще и очень большая внутренняя свобода. Для меня это свобода человека, который получает то, что хотел, не в результате навязанных моделей, которым старается следовать: сделал все по правилам — и хоп, вот результат. Это свобода человека как бы говорит: «Да, сейчас я живу вот так, со всеми своими болями, поломками, нарушениями и ошибками. Дайте мне пройти этот путь таким способом».

Фрэнсис Скотт Фицджеральд. «Великий Гэтсби»

© Восточно-Сибирское книжное издательство

Мне очень нравится это время, эта часть истории Америки — просто фантастически кинематографичный период. Вообще, у американцев есть свойство проживать жизнь так, будто они понимают, что она может быть экранизирована. Взять хотя бы то, как они планируют и строят свои города и улицы, как они одеваются, делают машины, сочиняют музыку: такое впечатление, что эти люди всегда думают о том, как будут выглядеть на экране.

Читая «Великого Гэтсби», я будто смотрю кино: слышу эти мелодии, чувствую этих женщин, их волосы, ткани платьев, вижу эти дома и площадки для гольфа. И в то же время я чувствую одиночество главного героя и понимаю, что он один из последних романтиков, настоящих трагических романтиков XX века, как герой он мне невероятно близок. Я приезжаю в Нью-Йорк, еду на Лонг-Айленд и все время жду, что он выйдет сейчас из-за угла, тот самый Гэтсби. Эта книга — как жизнь, эта жизнь — как кино.

Данте Алигьери. «Божественная комедия»

© Издательство «Художественная литература»

С одной стороны, это как бы средневековая энциклопедия средневекового устройства мира, с другой — здесь наука и искусство, богатство и бедность, жизнь и смерть, и все это связано каким-то невероятным по красоте стихом. Данте определяет, что комедия — это то, что начинается очень плохо, а заканчивается хорошо, а трагедия — то, что начинается хорошо, а заканчивается очень плохо. Но я только недавно узнал, что определение «божественная» дал ей Боккаччо — до этого она была просто «Комедией».

Именно «Божественная комедия» во многом определила мои отношения с религией. Ребенком я прочитал «Библию для детей» с картинками, но не могу сказать, что получил сильное впечатление. Может быть, потому, что в меня это очень усердно запихивали и на уроках, и дома тоже — бабушка у меня очень религиозная. А в «Божественной комедии» наглядно, сильно и очень живописно изображены все эти круги, поэтапные движения душ и тел, что стало моим первым шагом к общению с религией.

Не то чтобы благодаря Данте я поверил в существование загробного мира, но, если совсем уж упрощать, я не хочу поступать плохо в том числе и потому, что у жизни есть какое-то страшное продолжение и я этого продолжения не желаю. Не то что боюсь попасть в ад — я не знаю, существуют ли ад, рай, чистилище. Просто вещи, которые зафиксировал Данте, на самом деле от чего-то тебя удерживают, а к чему-то, наоборот, мотивируют.

«Божественная комедия» должна стоять на полке, потому что она формирует какое-то аналитическое, что ли, отношение к религии. Условно говоря, вот у тебя есть религиозные бабушка и дедушка, есть Русская православная церковь — значит, ты должен причащаться, молиться и жить по определенной религиозной модели. А на самом деле — нет. Ты должен установить с этим делом свой собственный контакт, а значит, ты не можешь быть невеждой. Ты не можешь быть ведомым просто потому, что кто-то сказал: «Иди туда, сделай то — и будешь с Богом». Нет, надо самому к этому прийти.

Именно в таком смысле Данте тебе помогает. Он не говорит, что и как с тобой будет, но его версия может запустить в тебе определенный процесс. Ты можешь ужасаться, благоговеть или спорить, а можешь начать бояться и поэтому вести себя хорошо. Между прочим, это именно то, что должно делать искусство: запускать в человеке какие-то процессы: мыслительные, эмоциональные — какие угодно.

Альфред де Мюссе. «Лоренцаччо»

© Издательство «Искусство»

Если бы не моя профессия, я бы, скорее всего, никогда о существовании этой книги не узнал. Так что огромное спасибо французам, которые захотели со мной поставить спектакль. Выбрать эту книгу в качестве обязательной на полку — моя личная прихоть, за которой стоит огромное желание познакомить людей с невероятно интересным временем .

Лоренцаччо — герой, который хотел войти в историю, убив своего кузена Алессандро Медичи и тем самым освободив жителей родной Флоренции от мерзостей тирании. Но для флорентийцев он ничем не отличается от своего царственного родственника, потому что вместе с ним предается веселью и всяким авантюрам. А потом, как он сам говорит, маска настолько тесно прилипает к лицу, что ее уже не отодрать, — Лоренцаччо начинает получать удовольствие от этой жизни. В результате он убивает тирана, но толпа, вместо того чтобы воспеть и возвеличить Лоренцаччо, убивает его и сталкивает труп в вонючую венецианскую канаву.

Это страшная трагедия о бессмысленной жертве. Лоренцаччо бегает за всеми и говорит: «Я завтра убью тирана, Тоскана будет свободной, вы сможете осуществить то, сё, пятое, десятое». Но на самом деле это никому не нужно. Не хочу проводить политические параллели, но сегодня мы видим схожую ситуацию: одни будут говорить, орать, убеждать, обещать, другие останутся дома, потому что вот любимая передача, вот кошка, вот полный холодильник — зачем куда-то бежать? Тормоз привычки, страх перемен, боязнь потери своего маленького благополучного мирка — ровно то, что происходило тогда и происходит сегодня.

Лоренцаччо называли французским Гамлетом, а в начале 1950-х годов его играл Жерар Филип. Как-то я читал путеводитель по Флоренции и натолкнулся на строчки о том, что в таком-то доме жил Медичи, которого, по преданию, убил Лоренцо по прозвищу Лоренцаччо, мелкий, поганый урод и все такое. Как человек, играющий Лоренцаччо, я подумал, какая это чудовищная несправедливость. Он неправильно жил и плохо поступал, но он посвятил свою жизнь попытке избавить Флоренцию от тирана, ничтожества, убийцы. И что от него осталось? Три глупые строчки в путеводителе.

Лев Толстой. «Война и мир»

© Государственное издательство художественной литературы

Конечно, школа сделала все, чтобы отвратить от этой книги. Помню, я писал сочинение по «Войне и миру» и вообще ничего не понимал. И вдруг в восемнадцать лет думаю: дай снова прочту. Я был очарован, ошеломлен. Я читал и просто наслаждался каждым словом, а главное — отношением к человеку, любовью к нему, нежностью и восхищением людьми. И, конечно, хотел сыграть и Пьера, и Андрея, и Наташу Ростову, и Наполеона. У меня вообще есть мечта экранизировать «Войну и мир».

Там нет ни одного плоского героя: даже Наполеон удивительно человечный и живой, а не картинка из энциклопедии. Помните, как он идет по полю битвы, ужасается количеству трупов французов и русских и считает себя просто чудовищем? Он выписан Толстым с определенным отношением, которое меняется по ходу романа: меняются обертоны, происходит какой-то поворот. И то же самое касается любого из героев — взять хотя бы Наташу Ростову с ее первым балом, уже разобранным на штампы и все равно бесконечно прекрасным.

Это абсолютно великая литература, нужная каждому, и каждый откроет для себя причину, зачем это нужно именно ему. Я конфликтую с патриотизмом, который нам пытаются насадить, и хочу сказать, что это по-настоящему патриотический роман. Патриотизм здесь совершенно не политический и не националистический: он подан через любовь к земле и к русскому народу, как восхищение его добродетелями и ирония над недостатками. Но главное, повторюсь, это очень большая нежность и любовь к человеку.

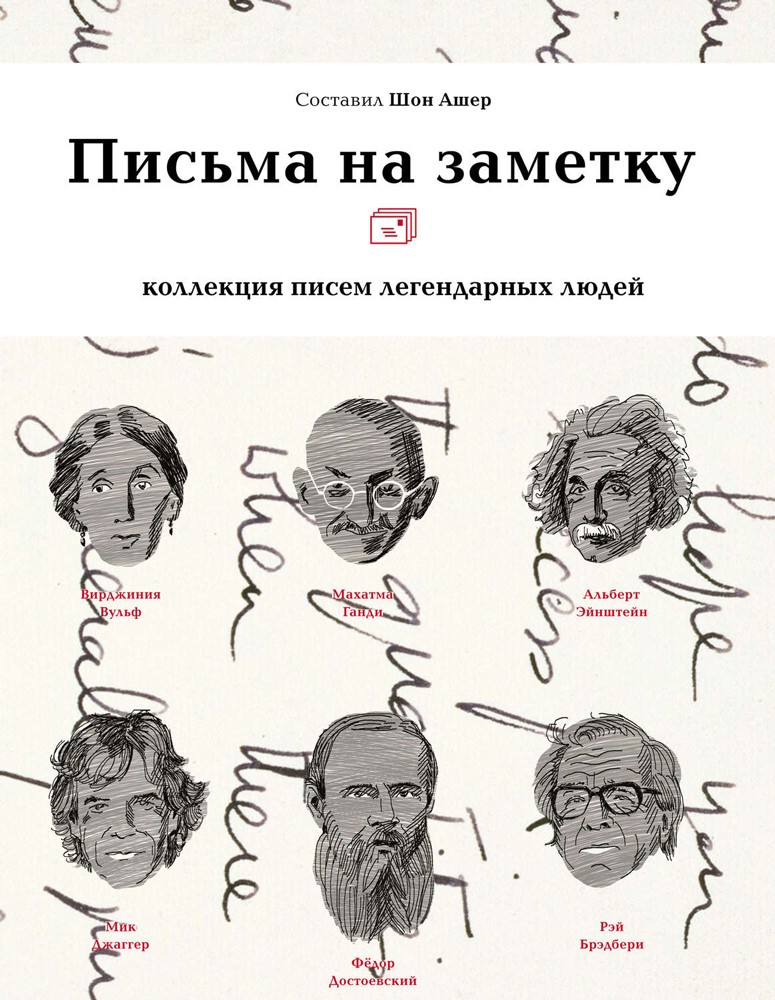

Шон Ашер. «Письма на заметку»

© Издательство «Лайвбук»

Закончить я хочу книгой, которая была опубликована совсем недавно. Ее составил англичанин, который много лет охотится по всему миру за интересными письмами. Лет десять назад он запустил сайт Letters of Note — такой музей писем, рукописных прежде всего. Ашер считает, что переписка — огромная часть нашей культуры, умирающее искусство, которое надо сохранять и поддерживать. Он верит, что сам акт прикладывания пера к бумаге заставляет нас думать медленнее и глубже.

В этой книге есть письмо Достоевского брату, написанное перед ссылкой, письмо Рональда Рейгана сыну про первую любовь, письмо Мика Джаггера Энди Уорхолу про обложку альбома The Rolling Stones, есть совершенно потрясшее меня прощальное письмо японского камикадзе сыну времен Второй мировой войны.

Так жалко, что мы редко пишем письма, а главное — все реже встречаем людей, которым хочется написать письмо, обычное письмо ручкой на бумаге. Я очень люблю бумагу, читаю только бумагу. Для меня книга на экране айпада или айфона — преступление. Бумажную книгу ничем не заменить, как не заменить бумажные письма. А уж те, что собраны в этой книге, и вовсе были бы для нас недосягаемы — счастье, что нашелся человек, подаривший нам возможность их прочитать.