Скоро Arzamas и Центр «Слово» на ВДНХ откроют библиотеку. Чтобы заполнить книжные полки, мы попросили музыкантов, ученых, поэтов и других людей рассказать о своих любимых текстах и авторах. В новом выпуске рубрики — фотограф Юрий Рост

Никакой библиотеки у меня в детстве не было. Ну откуда она у меня могла быть, если я родился в 1939-м, в 1941-м поехал в эвакуацию, а в феврале 1944-го мы вернулись в разрушенный Киев, в абсолютно пустую квартиру. Какая библиотека? Она возникла потом, постепенно. У нас был небольшой книжный шкаф — между прочим, довольно редкая вещь. Читали родители, в основном папа. Поскольку он был актером, то читал драматургию, хотя не могу сказать, что очень много. Вообще, мне кажется, читали мало. После войны как-то не до того было. Выживали.

Алексей Толстой. «Буратино»

© Детгиз

Мне очень нравился Буратино, но главное — нравилась идея, что человеку надо идти в школу, а тут музыка заиграла, он наплевал на школу да и пошел туда, где играет музыка. Так и я живу всю жизнь.

Алексей Толстой. От «Петра Первого» к «Буратино»

Как советскому писателю удалось протащить через цензуру плоть, наслаждение, красоту жизни и азарт

Иосиф Ликстанов. «Малышок»

Обложка повести Иосифа Ликстанова «Малышок». Москва, 1956 год

© Детгиз

Была такая странная книжка 1947 года издания, послевоенное чтиво: толстая картонная обложка, на ней мальчик в ватнике. История про сироту, который во время войны потерял в поезде документы, пробрался на уральский завод, где делали «катюши», наврал про свой возраст и начал там работать. Звали его Костя Малышев, и он был небольшого роста, за что и получил прозвище Малышок. Сначала делал ящики для снарядов, и мастерство его заключалось в том, что он одним ударом забивал гвоздь. Потом научил этому делу других ребят и организовал бригаду «Снайперские молотки».

После войны «Малышок» пользовался огромной популярностью — я потом узнал, что в СССР эта книжка переиздавалась 45 раз. Автора наградили Сталинской премией, а потом обвинили в космополитизме…

Малышок был почти моим ровесником, может, чуть постарше, то есть в армию по возрасту пойти не мог, а смог стать вот таким героем тыла. Хорошо помню, что мне было очень важно всё, что с ним происходило, хотя я всегда твердо осознавал литературу как набор вещей придуманных, сублимацию чего-то важного для автора. То, как она действовала на меня, читателя, я сравнил бы с переходом материала из твердого состояния в газообразное, минуя жидкое.

Эдуард Кочергин. «Крещенные крестами»

Обложка книги Эдуарда Кочергина «Крещенные крестами». Санкт-Петербург, 2018 год

© Издательство «Вита Нова»

Вообще, о том, что делалось в тылу, было написано мало. Лучшая книга о тыловой жизни, которую точно надо ставить на полку, это книга Эдика Кочергина, моего любимого автора. Формально он не писатель, а художник, сценограф, главный художник БДТ имени Товстоногова. «Крещенные крестами» — его воспоминания о военных и послевоенных годах. У мальчика, героя книги, репрессирован и расстрелян отец, мать, полячка, «матка Броня», сидит в лагерях. Его увозят в Сибирь, в омский детприемник для детей врагов народа, откуда он бежит в свой родной Ленинград.

Вся книга и есть этот побег, который длится семь лет — со всеми ужасами и скитаниями, с бесконечными тогдашними казенными домами, детприемниками НКВД, колониями. Детские воспоминания о первых заработках: у него рано проснулся талант художника, и он из проволоки гнул профиль Сталина на продажу. Потом этот мальчик все-таки возвращается в Ленинград, встречает маму, попадает в среду воров и проституток. Кочергин описывает этих людей с какой-то невероятной, живой точностью, отличным литературным языком, окрашенным простонародным, блатной феней и языком детдомовских шкетов. Читается запоем.

Виктор Некрасов. «В окопах Сталинграда»

Обложка повести Виктора Некрасова «В окопах Сталинграда». Москва, 1947 год

© Воениздат

Мой папа ушел на фронт 27 июня 1941 года, будучи актером и имея бронь. Мог бы спокойно работать во фронтовых бригадах — это было хорошее, очень нужное дело. Но он выбрал действующую армию. Я знаю в Киеве двух человек, которые так поступили, — это он и Виктор Некрасов.

Некрасов написал одну из самых честных книг своего времени — «В окопах Сталинграда». Мне хотелось быть одним из героев этой невероятно увлекательной повести, стать частью компании этих достойных людей.

Некрасов и сам был человеком невероятно достойным. И фильм «В окопах Сталинграда» тоже был достойный: благодаря ему мы получили, может быть, самого выдающегося актера последних десятилетий — Иннокентия Смоктуновского, который сыграл Фарбера. Такой очень выразительный тип интеллигента на войне: он не очень хорошо умеет командовать, но чувствует огромную ответственность. Именно там его впервые увидел Товстоногов, который собирался ставить «Князя Мышкина», и сказал своему завлиту: «Найдите мне этого Сосновецкого» — он даже фамилию точно не запомнил.

Кстати, Смоктуновский тоже под Киевом воевал. Я его знал — они с отцом общались, Киев был маленький город. С Некрасовым для меня на всю жизнь связано детское ощущение доверия. Помню, что в Киеве обсуждались проекты памятника Бабьему Яру — они были выставлены где-то на Новопушкинской. Некрасов меня взял за руку, и мы пошли эти проекты смотреть: он ведь по образованию был архитектор и учился у Иосифа Каракиса, автора нереализованного проекта мемориала в Бабьем Яру. Проект был выдающийся. Кстати, когда началась борьба с «безродными космополитами» и Каракиса уволили, Некрасов подарил ему экземпляр «В окопах Сталинграда» с надписью: «Иосиф Юльевич, за правду!»

Жюль Верн. «Двадцать тысяч лье под водой» и «Пять недель на воздушном шаре»

© Издательство «Художественная литература»

В 1950-х годах появились подписные издания. Как инвалид и ветеран войны, отец получал их все. У меня до сих пор стоят и серый Жюль Верн, которого я бесконечно перечитывал, и сиреневый Джек Лондон, и оранжевый Майн Рид. Но Жюль Верн, наверное, был интереснее всех: меня подкупал его футуризм, провидческая фантазия, очень многое из которой, как я с годами понял, оправдалось. Это же удивительно, если представить, что писал Жюль Верн черт знает когда. И конечно, герои и их благородство — и капитан Немо, замечательный человек, — всё это на меня в детстве производило сильнейшее впечатление.

Воздушный шар — тоже отдельная тема. Он меня сопровождает всю жизнь, как и подводная лодка. Я же опускался на всех глубоководных аппаратах: и на «Пайсисе» , и на «Аргусе», и на «Мире», даже на обоих «Мирах». Но на настоящей подводной лодке, военной, я не был — у меня к оружию вообще отношение резко отрицательное. В общем, ставим на полку Жюля Верна, потому что человек, если взять его развитие в историческом филогенезе, всегда путешествовал: ходил по свету, занимался собирательством, бортничеством, всё время перемещался с места на место. Читать про путешествия — дело захватывающее и очень важное.

Ницше, Диккенс, Жюль Верн: из чего состоит главный советский роман для юношества

Конрад Лоренц. «Человек находит друга» и «Кольцо царя Соломона»

Обложка книги Конрада Лоренца «Человек находит друга». Москва, 1992 год

Обложка книги Конрада Лоренца «Кольцо царя Соломона». Москва, 1970 год

В какой-то момент я стал с большим удовольствием читать этологов: Конрад Лоренц был одним из первых. У него удивительная биография: австрияк, медик по образованию, он довольно рано стал изучать поведение животных. Потом вступил в нацистскую партию, стал солдатом вермахта, воевал на Восточном фронте, попал в плен, отсидел несколько лет в советских лагерях, отрекся от нацизма, вернулся в Германию, написал книгу, посвященную агрессии, получил Нобелевскую премию по физиологии. Его книги написаны очень внятным языком, их чтение — замечательный способ понять многое о самих себе, а не только о том, что связывает нас с животным миром.

Джон Хантер. «Охотник»

Обложка книги Джона Хантера «Охотник». Москва, 1964 год

© Издательство «Мысль»

Я всегда любил приключенческую литературу, основанную на реальных фактах. Хантер — знаменитый охотник, исследователь Африки и Южной Америки — прекрасный образец такой литературы. Какие-то вещи, которые я от него узнал, актуальны для меня по сей день: я езжу на машине по Хантеру, и вообще живу по Хантеру. Что это значит? Вот, например, у него есть абзац, рассказывающий, как он идет по лесной чаще в ожидании опасностей. Он представляет эти опасности — пуму, черного ягуара, змею, — все время их ждет и готовится именно к ним. В результате возникает другая, совершенно неожиданная, неизвестная опасность, к которой он не готов. А рядом с ним идут индейцы. Они знают, какова норма опасности на тропе, и настораживает их только отклонение от нормы — поэтому они расслабленны.

Вот так ты живешь, живешь, и как только состояние нормы нарушается, ты моментально на это изменение реагируешь. Едешь по дороге, видишь боковым зрением, что человек на тротуаре сделал шаг в сторону мостовой: это изменение нормы, а значит, сигнал об опасности. Или узнаешь, что наше правительство что-то придумало для себя, и чувствуешь опасность, исходящую оттуда. Информирован — значит вооружен, вот чему учит нас Хантер. Преодолеть опасность — совершенно другая история: мало быть готовым, надо знать, что делать, и суметь это сделать. А вот предугадать опасность можно. Побеждать ее не обязательно, ее можно просто избежать.

Илья Ильф, Евгений Петров. «Светлая личность» и «История города Колоколамска»

Обложка первого тома собрания сочинений Ильи Ильфа и Евгения Петрова. Москва, 1961 год

Обложка сборника сочинений Ильи Ильфа и Евгения Петрова «Необыкновенные истории из жизни города Колоколамска». Москва, 1989 год

Меня очень привлекала литература с ироническим уклоном. Я до сих пор считаю, что Ильфа и Петрова недооценили, не до конца поняли, что́ это такое. «Светлая личность» есть в полном собрании сочинений, в оранжевом, а вот «Историю города Колоколамска» придется поискать, отдельно она была издана только где-то в Алма-Ате — по-моему, больше нигде я ее не видел.

Я учился в Институте физкультуры, у нас был такой пловец, хороший очень, Фарид Дасаев, Фредик, как мы его называли. В честь Остапа Бендера он основал кафедру «Основы бендеризма». Мы обожали эту скрытую иронию, разговаривали цитатами из Ильфа и Петрова, знали буквально наизусть «Двенадцать стульев» и «Золотого теленка». И только потом я случайно для себя открыл «Историю города Колоколамска» — совершенно блестящие короткие рассказы про захолустный город и его обитателей. Кстати, именно там впервые появляется персонаж Васисуалий Лоханкин, который потом перекочевал в «Золотого теленка». Это невероятно смешные истории про ленивых, неумных и жадных людей, полные очень точных деталей советской жизни того времени. Например, в одном из рассказов житель Колоколамска приезжает в Москву и попадает под машину, в которой едет посол маленькой страны Клятвии. Пострадавший отделывается легким испугом, но требует денег, и посольство Клятвии честно платит ему компенсацию. После этого оставшиеся колоколамцы толпами едут в Москву и бросаются под колеса посольских машин, чтобы разорить Клятвию и таким образом побороться с мировым капитализмом.

А в «Светлой личности» мелкий чиновник «с ручейковой фамилией Филюрин» подбирает на улице изобретенное городским чудаком мыло, которое смывает веснушки. Филюрин идет в баню, намыливается находкой и смывается целиком, становясь невидимкой. Человек-невидимка ходит по городу и время от времени говорит: «Я здесь!» Это приводит к невероятным изменениям вокруг него: люди боятся воровать, изменять женам, пьянствовать — все опасаются, что рядом притаился невидимый наблюдатель. В какой-то момент действие мыла заканчивается и ничтожный голый Филюрин становится виден любому.

Ярослав Гашек. «Похождения бравого солдата Швейка»

Это великая книга, просто великая, смысл которой в том, что государство, признающее человека идиотом, — само идиот. Очень жалею, что Гашек умер так рано и не успел написать «Швейка в России» — мы бы узнали о нашей революции гораздо больше. Скорее всего, конечно, книжка эта была бы напечатана только после смерти Сталина.

Козьма Прутков

Обложка книги «Козьма Прутков. Полное собрание сочинений». Москва — Ленинград, 1933 год

© Издательство Academia

Это невероятно русский автор, точнее, выдуманный литератор, маска, под которой работали Алексей Толстой и трое братьев Жемчужниковых. Русский не только по языку, выражениям и афоризмам, а по духу, по способу мышления: «Не спрашивай, какой редут, а иди, куда ведут».

Козьма Прутков был очень озабочен родословной, описывал своих предков и потомков, чтобы читатель понимал, что гениальность — вещь наследственная. У него был дед, Федот Кузьмич, который

В части дислокации

Военного азарта

Изведал пертурбации

Почище Бонапарта.

Этот дед, уйдя в отставку, стал писать мемуары, точнее, анекдоты с моралью, которые внук опубликовал как «Гисторические материалы». Был у Козьмы Пруткова отец, Петр Прутков, автор неизданной комедии «Амбиция». Были дети — какое-то количество дочек и шестеро, по-моему, сыновей. Был сын Фаддей Козьмич с его военными афоризмами, по случаю похорон которого полковник сочинил знаменитый «Церемониал», были сыновья Антон и Агапий, тоже баловавшиеся сочинительством. В общем, настоящая родословная, где каждый как мог вписывался яркой строкой в биографию самого Козьмы Пруткова.

И ведь совершенно неважно, был ли такой писатель на самом деле. Важно то, что его высказывания ничуть не устарели. Пишет ли он проект «О введении единомыслия в России» или говорит о том, что «бросая в воду камешки, смотри на круги ими образуемые, иначе такое бросание будет пустой забавою».

Андрей Битов. «Улетающий Монахов», «Фотография Пушкина», «Империя в четырех измерениях»

Обложка романа Андрея Битова «Улетающий монахов». Москва, 1990 год

Обложка повести Андрея Битова «Фотография Пушкина (1799–2099)». Москва, 2007 год

Обложка сборника произведений Андрея Битова «Аптекарский остров». Ленинград, 1968 год

Обложка романа Андрея Битова «Пушкинский дом». Анн-Арбор, 1978 год

Обложка книги Андрея Битова «Путешествие из России». Москва, 2003 год

Обложка романа Андрея Битова «Оглашенные». Москва, 1995 год

Битов мне важен весь, он был моим другом тридцать лет. У меня есть все его книги, каждую выходящую он мне дарил, в том числе и повторы.

Думаю, поставим мы на полку «Улетающего Монахова» — великое произведение про человека, который живет будто в летаргическом сне, совершая поступки, которых на самом деле совершать не хочет. Там есть гениальное выражение: «Время делало полный оборот, попадая в ту же точку со случайно налипшим на его обод Монаховым». Я мало что читал точнее о бессмысленности существования, при котором герой — неплохой, в сущности, человек — снова и снова попадает в ловушку своего безволия.

Поставим на полку «Фотографию Пушкина» — фантастическую повесть про то, как в 2099 году, в год 300-летия Пушкина, некий человек получает задание отправиться на машине времени назад, в год гибели Пушкина, чтобы записать голос гения перед смертью и сфотографировать его. Я хорошо запомнил, что герой взял с собой пенициллин, чтобы попробовать спасти раненного на дуэли поэта. Это, конечно, фантастика, но фантастика такого уровня, который заставляет тебя бесконечно задумываться о реальной жизни.

Читать Битова было всегда тяжело. Точнее, его проза требовала того же темпа, в котором он ее писал, а писал он очень медленно. Но в этой медлительности, в этих словах, безупречно выбранных и подогнанных одно к другому, — великое мастерство. И поэтому, конечно, давайте поставим на полку «Империю в четырех измерениях» — четыре, думаю, главные книжки Битова: «Аптекарский остров» — самая, наверное, ленинградская из его книг, «Пушкинский дом» — великий учебник великой литературы, «Путешествие из России» — об исчезнувшей советской империи, и «Оглашенные», про которых Битов сказал, что «в этой книге ничего не придумано, кроме автора».

Андрюша прожил всю жизнь в империи — в своей, литературной. Империей был он сам и его восприятие мира. И если у человека хватит энергии, сил и времени вчитаться, погрузиться в эту империю, он получит представление не о том, как мы жили, а о том, как живем сейчас.

Александр Пушкин. «Метель»

Я сейчас взял перечитать старое издание «Метели». Господи, как же это написано! Феноменально, и всё — что тут скажешь. Простые предложения, всё чисто, прозрачно, как будто течет вода по камням: журчит-журчит и вытекает точно туда, куда стремилась, разливается в огромный океан.

Николай Гоголь. «Мертвые души», «Шинель»

Обложка поэмы Николая Гоголя «Мертвые души». Москва, 1980 год

Обложка повести Николая Гоголя «Шинель». Москва, 1978 год

Когда в 1982 году я поехал на Эверест, то взял с собой книжку — можно было взять только одну, вес был ограничен. Купил легкую, в мягкой обложке, на плохой бумаге, издательства «Физкультура и спорт». Это были «Мертвые души». Меня приводит в восторг даже не сюжет, а лирические отступления, я их читаю почти по складам, смакую каждую деталь.

Точно так же по складам читаю и перечитываю «Шинель», поражаясь тому, как устроен этот язык, которому, между прочим, сто пятьдесят лет, а нам всё понятно до сих пор. С Акакием Акакиевичем из «Шинели» у нас особые отношения. Когда-то Марина Неелова подбивала меня написать пьесу, говорила: «Напиши, придумай что-то, где я могу сыграть». Я понимал, чего примерно она хочет, ей нужен был большой репертуар. У меня появилась идея пьесы, действие которой происходит в сумасшедшем доме, и заключенная там актриса с другими сумасшедшими и врачами играет мировой репертуар — сегодня одно, завтра другое. Но это надо было писать, я так и не собрался. А потом меня торкнуло, и я подумал: Гамлета играли многие женщины — Сара Бернар играла, — и почти все играли плохо. Но играли. А вот Акакий Акакиевич — это некое существо, у Гоголя в тексте даже есть это слово «существо». И я рассказал об этом Марине, предложив сыграть Башмачкина. Даже написал режиссерскую экспликацию, которую потерял, к несчастью. Но кое-какие куски остались, мы предложили это Фокину, он взял моментально и сделал хороший спектакль.

Михаил Салтыков-Щедрин

Обложка первого тома полного собрания сочинений Михаила Салтыкова-Щедрина. Санкт-Петербург, 1905–1906 годы

Аукционный дом № 1

Ну как без Салтыкова-Щедрина? И «Господа Головлевы», и «История одного города», и детская «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил» — это всё настоящие сокровища, замечательное чтение, невероятная мудрость, богатство языка и ключ к пониманию очень многого в русском человеке. Ставим на полку!

Михаил Булгаков. «Собачье сердце»

Еще одна гениальная книга, важная для человека, который хочет что-то понимать про нашу страну. Объяснять гениальность произведения — часто вещь очень неблагодарная. Так и с «Собачьим сердцем»: надо просто садиться и читать.

Пять аудиолекций Мариэтты Чудаковой о «Мастере и Маргарите», а также удивительная статистика, рекомендации фильмов и рассказов и другие материалы о русском классике

Габриэль Гарсиа Маркес. «Хроника объявленной смерти»

Обложка повести Габриэля Гарсиа Маркеса «Хроника объявленной смерти». Москва, 2011 год

© Издательство АСТ

Удивительная книга: ты с самого начала знаешь, чем она кончится — тебе всё рассказали в заголовке, ты читаешь, отматывая сюжет назад, ни на секунду не теряя интереса. Это рассказ об убийстве, которого как бы никто не хочет, но оно все-таки происходит, рассказ о судьбе, от которой не сбежать. Преступление хотят предотвратить все, включая будущих убийц, близнецов Пабло и Педро — они предпринимают все усилия, чтобы кто-то помешал им это сделать. Но одно обстоятельство цепляется за другое, событие цепляется за событие, и цепочку нельзя прервать, колесо уже не раскрутить в обратном направлении — убийство, предъявленное тебе в названии, просто не может не случиться.

Жозе Сарамаго. «Перебои в смерти» и «Евангелие от Иисуса»

Обложка романа Жозе Сарамаго «Перебои в смерти». Москва, 2008 год

Обложка романа Жозе Сарамаго «Евангелие от Иисуса». Москва, 2007 год

Поразительно, что Сарамаго практически в моем нынешнем возрасте написал роман о смерти, придумав его так, что просто диву даешься. Суть истории в том, что региональная Смерть, которая правит в каком-то небольшом государстве (подразумевается, по всей вероятности, его родная Португалия), встретив Новый год, вдруг решает, что ей надоело работать, и объявляет забастовку. Люди перестают умирать. Сарамаго рассказывает, что из этого вышло, какие драмы и трагедии, какие неожиданные для нации последствия в политике, экономике, буквально во всех областях жизни наступают, оказывается, в отсутствие смерти. «Перебои в смерти» заканчиваются совершенно феноменально — не буду рассказывать, пусть люди берут эту книгу с полки и читают. Это одна из моих самых любимых вещей у Сарамаго.

«Евангелие от Иисуса» — еще одна любимая его книга. Сарамаго реконструировал жизнь Иисуса, о которой, в сущности, мы очень мало знаем. Нам известно о рождении, о смерти — и всё. А что было между? Церковники не очень любят эту книгу, ее критиковал Ватикан — всё потому, что Сарамаго рассказывает о Христе как об обычном человеке. Сначала он описывает жизнь его родителей, Марии и Иосифа, — они живут в Вифлееме, Мария беременна, плотник Иосиф работает на строительстве храма. У них рождается сын Иисус. Однажды Иосиф слышит разговор солдат, которые должны по приказу царя Ирода зарезать всех младенцев в Вифлееме. Семья прячется в пещере. Сын взрослеет, Иосиф погибает. Иисус узнает от матери историю про избиение младенцев, и его начинают преследовать ночные кошмары с участием невинно убитых детей, мучает страшное чувство вины, хотя ни он, ни его отец виноваты не были. Дальше он нанимается помощником пастуха. В общем, всё как у всех, разве что в какой-то момент Иисусу является Бог и сообщает, что всё-таки нет — Иисус не такой, как все. Потом он встречает Марию Магдалину — там есть потрясающей силы любовная сцена. В общем, совершенно прекрасная и по содержанию, и по языку книга.

Уильям Фолкнер

Я перечитал, думаю, всех американцев, но Фолкнер всегда стоял особняком. Мне трудно выбрать, что из его произведений поставить на полку — наверное, надо ставить всё. Я, во всяком случае, прочел всё полностью, для меня Фолкнер — одна большая книга. У меня была его фотография: он стоит около какого-то забора в порванном пиджаке, и за этим забором — как будто весь созданный им мир. Выдуманный край Йокнапатофа на самом деле — портрет его родины, глубокого американского Юга, штата Миссисипи. Вот только живут там совсем не выдуманные, а невероятно реальные герои. Они впервые появляются в «Сарторисе»: старая белая южная аристократия, негритянская прислуга, военные, дельцы, плантаторы. Связь поколений и конфликт поколений, Гражданская война и ее последствия — это переходит из романа в роман, рассказывая нам историю не только семьи, не только Йокнапатофы, но и всей Америки. И когда ты открываешь «Авессалом, Авессалом!» или «Осквернитель праха», ты моментально попадаешь в эту, точнее, в ту Америку. Читаешь «Свет в августе», доходишь до описания суда Линча, и тебе становится по-настоящему страшно, настолько детально и натуралистично описана ярость толпы. Когда Фолкнер был мальчишкой, суд Линча произошел в его родном городе, поэтому, наверное, так беспощадно, так мощно он смог об этом рассказать. Фолкнер пытается разобраться с истоками расовой ненависти, рядом с которой, точнее, внутри которой, он рос и жил, но его книги, мне кажется, всё равно говорят о большем: о человеке, который есть источник как всех зол, так и всех радостей на земле.

Рекс Стаут. Цикл о Ниро Вульфе

Обложка первого тома собрания сочинений Рекса Стаута в семнадцати томах. Москва, 1994 год

© Издательство Скорина

Я прочел всего Рекса Стаута и иногда перечитываю по второму разу. Часто думал, кто мог бы Ниро Вульфа сыграть — ни Питер Устинов, никто не годится. А вот из наших годился бы один, но его уже нет в живых: Алексей Герман. Он смог бы: Ниро — это Леша один в один. И актера на роль Арчи Гудвина, его помощника, найти трудно: это абсолютно гармоничный дуэт, они оба друг друга делают. Отдельная история — кулинарные рецепты, «Поваренную книгу Ниро Вульфа» ведь даже отдельно издали. Но прежде всего Рекс Стаут — это, конечно, настоящая литература, без скидок на детективный жанр. Написано блистательно, прекрасным языком, с иронией. Идеально выстроенный и прописанный сюжет, в котором меня занимает не столько, что́ произойдет, сколько ка́к это происходит. Как он разбирает психологию героев, как живут и действуют эти две маски, Ниро и Арчи. Ты как будто их уже знаешь и в то же время постоянно натыкаешься на какие-то новые открытия. Чудесно.

Венедикт Ерофеев. «Москва — Петушки»

Обложка поэмы Венедикта Ерофеева «Москва — Петушки». Париж, 1977 год

© YMCA-Press

«Москва — Петушки» — маленькая книжка, по объему немногим больше «Шинели», а по значению для меня такая же. Чем? Тем, что она попадает в человека. В маленького, в небольшого, в одного из нас, в любого, в любого, в любого.

Осип Мандельштам. «Четвертая проза»

Она была написана Мандельштамом по следам открытого письма советской интеллигенции и писателям в частности, где Мандельштам заявлял, что не хочет больше иметь с ними ничего общего, потому что они никак не противостоят власти и беззаконию. Конечно, эта вещь, написанная в самом начале 1930-х годов, когда Сталин как раз набирал силу, не могла быть опубликована в СССР. Она вышла в Америке, у нас в начале 1960-х ходила в списках, в перепечатках, а официально впервые вышла, по-моему, в конце 1980-х. Большинство книг, которые я назвал — книги медленного чтения. И «Четвертая проза» — тоже медленное, непростое, злое, даже яростное, но, как мне кажется, обязательное чтение. В нем тот кусок времени, который совершенно необходимо знать, чувствовать, понимать. Особенно сегодня.

Объясняем на примере пяти стихотворений

Борис Пастернак

Обложка сборника стихов Бориса Пастернака «На ранних поездах». Москва, 1943 год

© Издательство «Советский писатель»

Был в Киеве такой переводчик с испанского, Лёля Олевский. Он подарил мне раннюю книжку Пастернака, думаю, издания начала 1950-х годов, серенькая такая. Отдельная история, какую роль она сыграла в моей жизни. В институте, когда мы все по очереди ее читали, на нас настучал человек по фамилии Зубков — был страшный скандал. Но речь не об этом — речь о том, что, когда во времена страшного книжного дефицита (важно было иметь знакомого мясника и блат в книжном магазине) к тебе в руки вдруг попадали такие стихи, это было настоящим потрясением.

Белла Ахмадулина. Собрание сочинений в трех томах

Обложка второго тома, «Ночь упаданья яблок», собрания сочинений Беллы Ахмадулиной в трех томах. Москва, 2010 год

© Издательство «Астрель»

Белла — сказочная и тоже для медленного чтения. Это моя личная привязанность. Этот трехтомник составил Мессерер , и он вышел в 2010 году почти одновременно с Беллиной смертью. В него входит «День-Рафаэль» — одно из самых моих любимых стихотворений, потрясающий перевод Чабуа Амирэджиби, выдающегося грузинского поэта и писателя. Белла вообще была прекрасным переводчиком — перевела на русский множество французских, итальянских, чешских, болгарских, грузинских, армянских поэтов. И сама поэт выдающийся. Я бы сказал — последний первый поэт России. Считаю, что до сих пор недооцененный, но ее время еще придет.

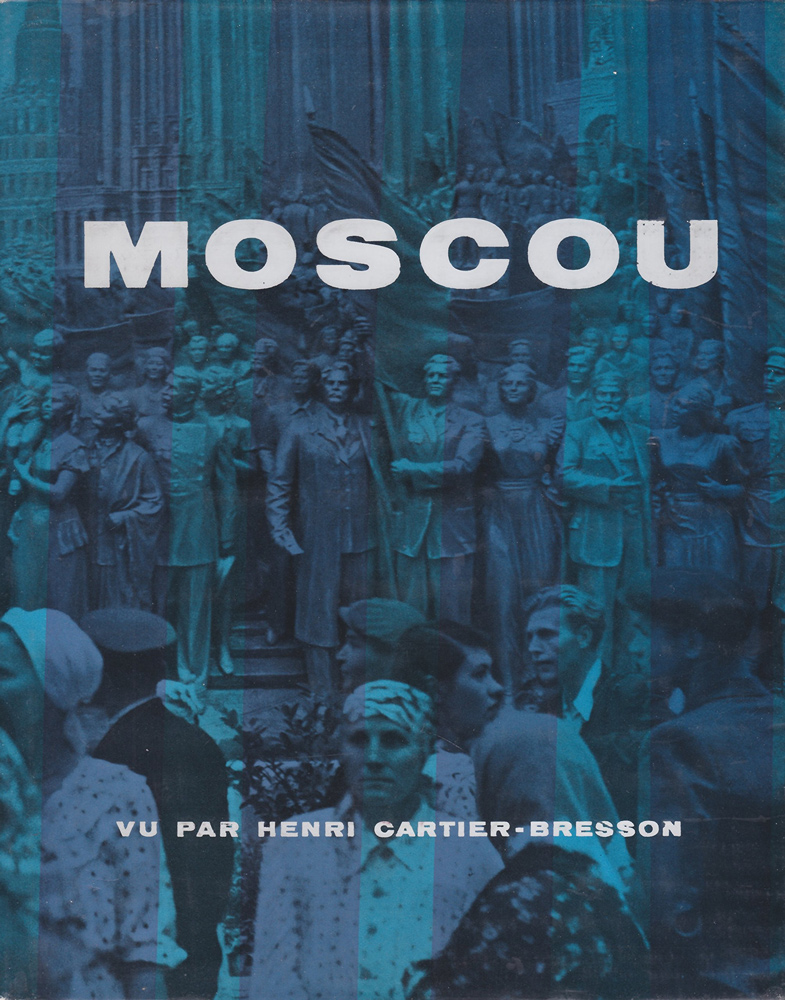

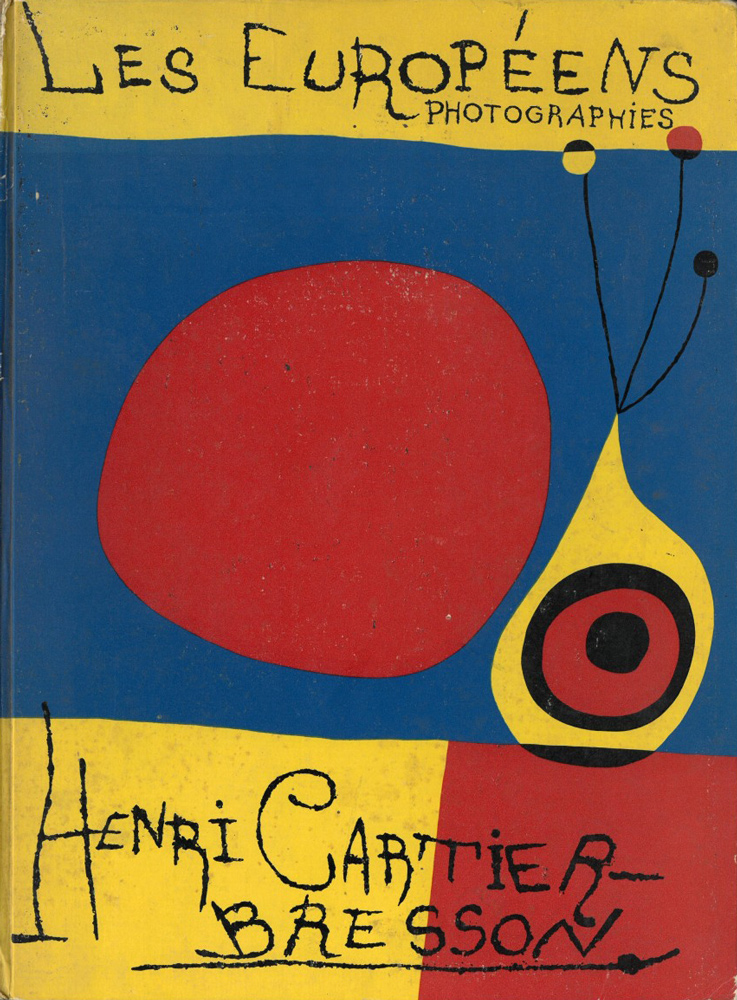

Анри Картье-Брессон. Фотоальбомы «Москва» и «Европейцы»

Обложка фотоальбома Анри Картье-Брессона «Москва». Париж, 1955 год

Обложка фотоальбома Анри Картье-Брессона «Европейцы». Париж, 1955 год

Он приехал в Россию в 1954 году — первый иностранец, которому в «оттепель» официально было позволено снимать в Советском Союзе. Снимать не всё, конечно, а только то, что разрешили. Побывал в нескольких российских городах, в Узбекистане, в Грузии и в результате сделал большую серию фотографий для Life и Paris Match, а потом отдельный альбом «Москва». Сегодня эти фотографии — возможность узнавания примет времени, тех образов, которые выползают из подсознания — люди, здания, улицы. Потрясающе.

На его фотографии я увидел университетскую аудиторию, в которой сидел Отар Иоселиани, и тот же Иоселиани в Париже привел меня к Картье-Брессону, с которым был дружен. Тот смотрел мои фотографии, что-то хвалил, и тогда же подарил мне альбом «Европейцы», куда собрал свои европейские фотографии почти за 50 лет. Это было его последнее крупное прижизненное издание — замечательная галерея пейзажей, портретов, сцен из жизни самых разных людей, которых объединяют история, культура, боль и память одного континента.