Выдающийся режиссёр-мультипликатор Андрей Хржановский — автор «Стеклянной гармоники», «Льва с седой бородой» и фантазии на темы Гоголя, Шостаковича и Мейерхольда «Нос, или Заговор «Не таких»: история создания этого фильма растянулась на многие десятилетия. Ольга Ципенюк поговорила с режиссёром о влиянии детского чтения на его работу, бессмертии бюрократа Козявина, переводе поэзии на визуальный язык и о том, возможно ли сегодня бороться с оправданием сталинизма.

Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Вы росли в мире, плотно связанном с искусством. Расскажите, какие книги вас окружали в детстве?

Помню замечательную книжечку «Прыг и Скок» с картинками, которые мне очень нравились и нравятся до сих пор, помню книжку детских стихов Сергея Михалкова. Почему я их запомнил? Потому что на чистой стороне страниц я, трёх или четырёх лет от роду, рисовал то, что приходило в голову, — это самые первые мои рисунки, которые сохранились. Потом были «Гуси-лебеди», толстая книжка с замечательными иллюстрациями и моими горючими слезами по поводу сестрицы Алёнушки, а главное, братца Иванушки, которому грозило быть съеденным Бабой-ягой.

Как выглядела домашняя библиотека?

У отца был шкаф с любимыми книгами — он, собственно, и являлся домашней библиотекой. Сейчас она разрослась до тысяч томов, а тогда это был просто шкаф орехового дерева. Поскольку остальная мебель в квартире была красного дерева, то отец, будучи человеком глубоко творческим, смешал краски, за основу взял тёмно-красный цвет под названием краплак и покрасил шкаф таким образом, что он не отличался от остальной мебели.

В том шкафу было всё что душе угодно, в частности — книга, которая меня взволновала в самом раннем возрасте, мне ещё не было шести лет: большой вересаевский том «Пушкин в жизни», с картинками. Ещё до того, как я научился читать, мне разрешали листать страницы — так я застрял на портретах Пушкина, Натальи Николаевны и Дантеса. Родители рассказали мне историю дуэли и всего, что ей предшествовало. История настолько запала мне в сердце, что я нарисовал картинки на этот сюжет — они вошли в мой фильм «День чудесный», снятый по детским рисункам.

В библиотеке была ещё книжечка литературоведа Леонида Гроссмана — «Записки Д’Аршиака. Петербургская хроника 1836 года», и рассказ в ней шёл от имени молодого дипломата виконта д’Аршиака, атташе при французском посольстве в Петербурге. Он был другом и родственником Дантеса, который выбрал его одним из секундантов той самой дуэли, так что д’Аршиак был посвящён во все её детали. Отец неоднократно читал мне отрывки из этой книжки, я хорошо помню описание зимних сумерек, которые в моей детской голове как-то очень увязывались с историей дуэли. В общем, так понемножку формировались мои детские книжные привязанности.

В нашей коммунальной квартире жили две сестры, Елизавета Ивановна и Нина Ивановна. Нина Ивановна, которая меня крестила, часто читала мне всё, что я просил. Помню прекрасно тургеневские «Записки охотника» — она читала мне и «Касьяна с Красивой Мечи», и «Бирюка», и «Певцов». Помню Гоголя — конечно, был и «Вий», и ранние сочинения, очень меня волновавшие.

Давайте ещё немного задержимся на ваших рисунках по мотивам дуэли Пушкина, точнее — на детском механизме превращения вербального в визуальное.

То, что я рисовал, никак не было связано со стихами, хотя меня очень привлекала изобразительность. До сих пор помню строчки Михалкова «Я сделал розовым быка, оранжевой — корову» — и потом про облака, и гром, и молнию над садом. Это, конечно, впечатляло, но мои первые рисуночки, видимо, были вызваны просто интересом изобразить какое-то подобие человека. Точнее, тогда на них был ещё не человек, а человечек, рисунки были совершенно беспомощные.

Сейчас я вспоминаю слова Пикассо, который на склоне лет, уже за восемьдесят, сказал: «Лет в шестнадцать я был прекрасным рисовальщиком, мог рисовать и как Леонардо, и как Микеланджело». Это действительно так: если вы посмотрите на его ранние академические штудии, то поразитесь чисто профессиональному мастерству. «И потом, — продолжает Пикассо, — всю оставшуюся жизнь я потратил на то, чтобы научиться рисовать как шестилетний ребёнок». Он действительно был в этом убеждён и не раз повторял: «Каждый ребёнок — художник. Трудность в том, чтобы остаться художником, выйдя из детского возраста».

Этот механизм восприятия, непосредственность, яркость видения и заложенное, видимо, генетически образное мышление характеризует человека в самом юном возрасте. А человека, занимающегося творчеством, — в любом.

Говоря о детской способности трансформировать слово в изображение, вы употребили слово «генетически». Значит ли это, что такое свойство нельзя развить, если его нет от природы?

Думаю, отчасти это так: способность к особому видению, которая проявляется у художественно одарённых детей, не универсальна. Но, скажем, гениальный Павел Николаевич Филонов считал, что научить рисовать можно любого человека. Моя матушка рассказывала, как во второй половине 1920-х годов посещала Дом печати, центр тогдашней художественной жизни Ленинграда. Было это в те дни, недели и месяцы, когда ученики-филоновцы из студии «Мастеров аналитического искусства» работали над гигантскими холстами, которые потом украсили залы Дома печати. И вот Филонов призывал мою матушку тоже принять участие в этой работе. Она говорила ему: «Но я не умею». — «Рисуйте так, как вы не умеете». Может быть, это действительно способ вызвать у человека желание как-то проявиться.

Мы ведь знаем и другую область, сходную в каком-то смысле с детским творчеством, — психические болезни. Я даже помню специальное исследование о рисунках душевнобольных, оно было в отцовской библиотеке. Тоже замечательное совершенно явление, и сейчас в этом смысле происходят какие-то открытия — я говорю об арт-терапии, о занятиях с психически больными людьми.

Не кажется ли вам, что сам процесс образного мышления в наши дни под угрозой? Вместо того, чтобы представлять героя по книжке или маминому рассказу, ребёнок смотрит в айпад, телефон или телевизор, где ему подсовываются готовые изображения. Не подавляет ли картинка творческий потенциал?

Дело не в том, подавляет или не подавляет. Конечно, в этом есть колоссальная опасность, но надо относиться к ней как к неизбежности. Понимаете, если вы окажетесь в Амстердаме, то количество велосипедистов, даже притом что они ездят по проложенным для них дорожкам, будет представлять для вас, человека из другой среды, определённую опасность. Но это факт той жизни, которой живёт население этого города, и факт неотменяемый. Развитие цифровых технологий, как и все плоды так называемой научно-технической революции, вещь двоякая: не только прогрессивная, но и опасная.

То есть это просто цена прогресса?

Я знаю семьи, где нет телевизоров, где родители не дают детям возможности всё время соваться в айфоны — вот это правильное воспитание. Но те же дети приходят в школу, входят в компьютерный класс, получают задание и выполняют его на компьютере — с этим бороться невозможно. Точнее, бороться можно только так, как советовал великий актёр Михоэлс своей дочери. Она, будучи беременной, услышала от прохожих слово, которым обзывали евреев, вернулась в слезах и пожаловалась отцу. На что тот сказал: «А мне вот жалко, что я не женщина. Будь я женщиной, то рожал бы и рожал — столько, сколько позволяет природа. Это единственный способ противостоять явлению, с которым ты столкнулась». Так что если мы говорим о воспитании, о сопротивлении давлению среды, то только просветительская деятельность, какие-то активные предложения со стороны креативной — малочисленной, прямо скажем, — части населения могут не то чтобы поставить всё на свои места, но как-то вмешаться в этот процесс.

Ваш режиссёрский дебют, мультфильм «Жил-был Козявин», как раз переносит на экран образ, созданный словами. Почему выбор пал именно на этот рассказ Лазаря Лагина из серии «Обидные сказки» — гораздо менее известной, чем его же «Старик Хоттабыч»?

Рассказываю, как я вообще оказался на «Союзмультфильме». Я заканчивал ВГИК, курс игровой режиссуры, или, как тогда безграмотно говорили, «режиссуры художественного фильма», хотя среди так называемых художественных фильмов масса антихудожественных и наоборот. Когда я должен был делать дипломную работу, в институт пришла просьба от дирекции «Союзмультфильма»: студия нуждалась в профессиональных режиссёрах. Я был первым и в тот момент единственным режиссёром, получившим профильное образование. Меня привлекло обещание дать возможность поставить фильм по одной из сказок любимого мною Салтыкова-Щедрина. Почти в каждой из этих сказок, написанных в позапрошлом веке, содержится очень точный портрет явлений, которые сейчас у нас господствуют повсеместно и почти неистребимо.

Откуда же вместо Салтыкова-Щедрина взялся Лагин?

Я обратился к своему вгиковскому другу, замечательному сценаристу и поэту Геннадию Шпаликову, — кстати, несколько лет назад я сделал большой сборник воспоминаний о нём, озаглавленный «Сегодня мы пришли к Шпаликову». Попросил его написать сценарий, он сказал, что готов. Тут важно сказать, что Гена невероятно много читал. Выходец из семьи военных, человек, окончивший Суворовское училище, он знал современную и классическую литературу так, как знает мало кто из нас, получивших совсем другое воспитание и образование. Через какое-то время мы с ним встречаемся, он достаёт из кармана своего брезентового пальто — или плаща, такая лётчицкая была у него одежда, с огромными карманами, — книжку сказок Лагина и говорит: «Что нам старорежимные дураки, когда мы живём в окружении несчётного количества дураков современных? Вот тебе сказка!» Сказка называлась «Житие Козявина», но это название мне использовать запретили, потому что слово «житие» — из лексикона церковных текстов. В финале сказки Лагина герой умирает.

Я помню: он вдохнул, а команды выдохнуть не получил. Посинел и умер.

Именно так. Но мы с Геной решили, что поскольку образ этот бессмертен, наш Козявин останется жив, любим начальством и по-прежнему готов выполнить любое задание.

У Лагина это скорее комический персонаж: рядом с ним дохнут мухи и киснет молоко. У вас же он превратился в грозного разрушителя, который шагает по планете и сметает всё на своём пути.

Совершенно верно. Мой покойный друг и коллега, замечательный режиссёр Эдуард Васильевич Назаров, имеющий невероятное пристрастие и чуткость к фонетической стороне речи, даже опубликовал такой куплет: «Человек проходит как Козявин необъятной родины своей».

Как при создании визуального образа работала сатирическая интонация текста? В книжке Козявин, обойдя земной шар, возвращается худым и ободранным, а у вас это широкоплечий, пышущий здоровьем тип…

Почему получилось то, что получилось? Потому что — и это, кстати, надо понимать при разговоре обо всех видах экранизаций — литература литературой, а кино — другое искусство. Вы сейчас совершенно верно сказали, что у нас в фильме Козявин — тотальный разрушитель. Более того, если смотреть внимательно, то понятно, что он проходит не только по географическим точкам планеты, но и несёт стихию разрушения в строительство, в искусство, в науку и так далее…

И даже в прошлое?

Да. Я решил, что мне неинтересно делать человека, от которого дохнут мухи. Увидел в Козявине целое явление, угрозу, которая существовала и существует в нашей стране до сих пор. Когда вы будете готовить текст этого интервью, сделайте, пожалуйста, вот такую приписку с тремя восклицательными знаками: «По данным статистики, количество чиновников в сегодняшней России в два раза, если не более, превышает количество чиновников во всём Советском Союзе!!!» Это ведь о чём-то говорит?

Давайте перейдём к вашей пушкиниане. В фильме «День чудесный» формой рассказа о поэте стали детские рисунки. Какого зрителя вы себе представляли?

Знаете, что смешно? Мы с композитором Шнитке за эту трилогию получили государственную премию «за фильм для детей и юношества», премию имени Крупской, большой любительницы этого… контингента. Юрий Борисович Норштейн, с которым я очень тесно сотрудничал на том фильме, не раз заявлял, что его хорошо было бы показывать в школах — как лучшее пособие, создающее у детей представление о том, что такое Пушкин.

Через их и его рисунки?

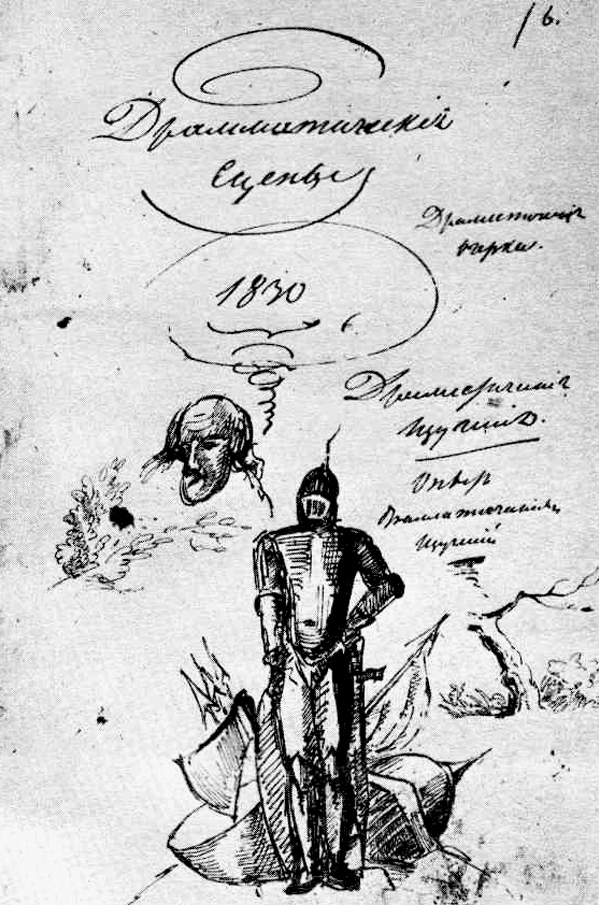

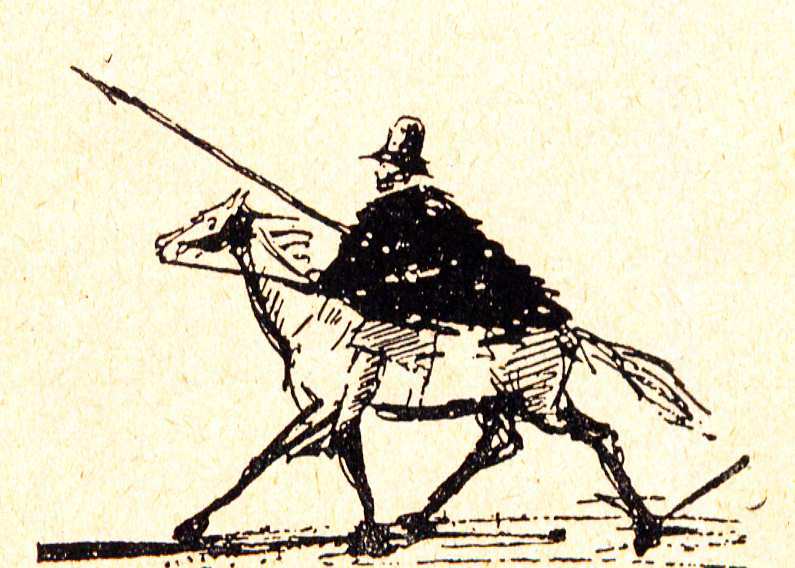

Конечно, на создание этих фильмов — вначале предполагался один, затем он вырос в трилогию — меня вдохновила пушкинская графика. В фильме происходит параллельное смысловое развитие, полифоническая история взаимоотношений графики и семантического плана. Следует обратить внимание, что Пушкин, будучи блестящим рисовальщиком, практически не оставил нам иллюстраций: их существует всего несколько, к «Домику в Коломне» и к «Маленьким трагедиям». В подавляющем большинстве две с лишним тысячи его рисунков сделаны на полях: либо текст предшествовал созданию рисунков, либо они ложились поверх текста. Для него рисование было частью рабочего процесса, иногда прямо соотносившейся со словами, а иногда лежавшей совершенно в стороне. Он же сам об этом говорит: «Рука, забывшись, не рисует ни женских ножек, ни голов». Поэтому мне было очень интересно работать над рассказом о Пушкине именно как над полифоническим произведением. Многогранность сюжетов, переживаний, мыслей в творчестве этого гения — идеальный материал. И сатира, и раздумья, и любовная, и гражданская лирика — всё вошло в наш фильм, потому что было, выражаясь языком вульгарным, обслужено либо графикой Пушкина, либо его литературным творчеством, в которое, помимо собственно произведений, вошли ещё и обожаемые мною его дневниковые записи и письма.

«В мире басен» текст читают Эраст Гарин и Алексей Грибов, в «И с вами снова я» и «Осени» — Иннокентий Смоктуновский и Сергей Юрский. Как вы выбирали голоса?

Есть некое качество, объединяющее всех этих исполнителе,й даже помимо актёрской составляющей. Прежде всего, каждый из них не только грандиозная творческая личность, но и человеческая. «Человеческая личность» звучит смешно, но тем не менее понятно, что я имею в виду. Это люди необыкновенно богатые духовно, интеллектуально и эмоционально. Люди, с которыми интересно иметь дело, с которыми мы говорим на одном языке. Того же Юрского я очень любил и продолжаю любить, потому что кроме блестящих актёрских работ на театре и в кино он совершенно грандиозен как мастер художественного слова. От юмора и сатиры до вещей близких к трагическим — весь диапазон ему абсолютно доступен и содержательно, и тембрально. Он музыкант по своей природе, и в этом смысле с ним было очень удобно работать. У нас в фильме есть эпизод, где я, вопреки нормам технологии, устроил парную запись Шнитке и Юрского. Эпизод этот мы для себя так и называли — «балаган»: совместная импровизация, в которой я указал только исходные и финальные пункты. Музыка и голос двигались параллельно, подхватывая друг друга, где-то ведущим голосом был рояль, где-то — чтец. Ну а об Иннокентии Михайловиче Смоктуновском излишне и говорить — он просто волшебный артист. Интересно, что когда фильм показывали в Англии, на афише было написано «В роли Пушкина — Гамлет».

Вам больше нравится зритель, который читал произведение, лежащее в основе фильма?

Не то что он мне нравится, но, конечно, я обращаюсь к людям, предполагая лучшее. Сейчас приходишь в театр, где идёт, допустим, пьеса, известная, как нам с вами кажется, всем даже не интеллигентным, а просто поверхностно образованным людям, и вдруг по реакции зрителей понимаешь, что они только во время спектакля, вот просто сию минуту знакомятся с сюжетом. Поэтому для себя я такого зрителя тоже не исключаю. Но предположение, что ты говоришь с людьми на одном языке, вдохновляет как-то больше, чем исключение этой мысли.

В вашей серии по переводам Маршака я больше всего люблю «Королевский бутерброд». Расскажите немного об особенностях работы со стихотворной строфой, о том, как она влияет на графику и язык ваших образов. В том же «Королевском бутерброде», насквозь иронично-эротичном, обращение с ритмом стиха — достаточно вольное. Поэзия как форма является для вас ограничителем или только вдохновителем?

Ограничителем — никогда, вдохновителем — всегда. То, как я соотношу звучание стиха с изображением, где я делаю какую-то пролонгацию, а где, наоборот, стараюсь уложить его ритмически очень чётко, вплоть до иллюстративности, — это всё дело творчества. Услышал, подумал, решил, что хорошо бы действие изобразить именно таким образом, пусть и выходя за рамки ритма. Нормы нет, есть один закон: следовать собственному представлению о том, как ты слышишь, как видишь, как находишь общий язык в звучании стиха, изображении и музыке.

Сказка Тонино Гуэрры «Лев с седой бородой» очень грустная, одноимённый мультфильм — ещё грустнее. Как началась ваша дружба, как родилась идея это снять?

Наша дружба началась с того, что Лора Яблочкина, жена Тонино, почти сразу после свадьбы стала знакомить его со своими московскими друзьями, с кругом интеллигенции, который был интересен ей самой и мог оказаться интересным для Гуэрры. Она привела Тонино к нам в гости. Знакомство естественным образом продлилось тем, что он посмотрел мои фильмы и, как якобы отозвался царь про творчество Пушкина, «наговорил мне пропасть комплиментов». Зная, что Тонино не только замечательный поэт и сценарист, но ещё и сочинитель сказок, я стал думать, не найдётся ли интересный нам обоим материал. Такой материал всплыл сам собой: однажды я пришёл с работы домой и увидел, как плачет то ли грустными, то ли радостными слезами мой сын, а вместе с ним плачет жена. Тут же мне была явлена причина: жена держала в руках сказку Тонино Гуэрры «Лев с седой бородой». Кстати сказать, к этому моменту вышло две версии, на русском языке и на грузинском, иллюстрировали их два совершенно замечательных художника — Михаил Ромадин и Резо Габриадзе. Я понял, что это идеальный материал для мультфильма, и обратился к Тонино. Он обрадовался идее, быстро написал сценарий, и работа завертелась.

Идея фильма рождается иногда из рисунков на полях, иногда — из дружеских отношений, иногда — из музыки стиха. Из чего родились «Полтора кота» и «Полторы комнаты»? Как поэзия Бродского, помимо стихов, звучащих в фильме, направляла происходящее на экране?

Вы мне задаёте вопросы очень интересные, но не имеющие точных ответов. Безусловно, это многоканальная система восприятия и отдачи, связь поэтического творчества Бродского с его прозой, автобиографическими эссе, рисунками, ему принадлежащими, его друзьями, с большей частью которых я познакомился и которые обогатили меня какими-то деталями его образа — физического, эмоционального, интеллектуального. Не могу сказать, что на меня влияли стихи, что именно опираясь на них как на источник я сочинил эти два фильма. Да, стихи держались в уме, да, ряд из них вошёл в фильмы, но это не самостоятельная история. Если открыть коробку электропроводки, вы увидите десятки переплетающихся проводов. Сказать, почему они переплетаются именно таким образом, какой из них к чему ведёт, как один работает или не работает без другого — нереально. Подобное переплетение идей, замыслов, фактов и материалов составляет суть и природу творчества. Здесь именно тот случай, когда алгеброй поверять гармонию не стоит, это и бесперспективно, и некоторым образом вредно.

Тем не менее основой вашего творчества чаще всего становился именно текст. Когда-то вы хотели делать с Юло Соостером мультфильмы по рассказам Брэдбери, по каким?

«И грянул гром» и «Дядюшка Эйнар». В 1960-х годах в СССР, когда фантастика выходила огромными тиражами, Соостер иллюстрировал несколько книг Брэдбери — «Звёзды зовут», «Вино из одуванчиков», — и делал это замечательно. Но, насколько я помню, картинок, связанных именно с этими двумя рассказами, у него не было, а если и были, то не они влияли на мой выбор. Желание сделать фильмы вызывала прежде всего мысль, которая в этих рассказах была заложена и меня грела. Дядюшка Эйнар с его зелёными крыльями и герой рассказа «И грянул гром», который раздавил бабочку, что привело к катаклизмам, были носителями необыкновенно важного для сегодняшней публики высказывания. Я до сих пор так считаю.

Не пытались вернуться к этой идее?

Может, и хотел бы, но уже некогда. Сейчас я занят большим полнометражным фильмом, который отчасти является экранизацией моей жизни и моих раздумий. Какие-то детские рисунки, важные для меня произведения музыкального и изобразительного искусства будут использованы как его основа.

В заключение хочется поговорить о фильме «Нос, или Заговор не таких». Давайте вспомним историю его создания.

Я многократно рассказывал о том, как обратился к Шостаковичу. Ему, как и мне, было очень близко творчество Гоголя. Вы в начале разговора расспрашивали меня о детстве, так вот настоящее детское книжное потрясение связано именно с Гоголем.

Мой дед был старым книжником. Находясь в ссылке в Иркутске, он возглавлял восточно-сибирское — или просто сибирское, точно не помню, — отделение знаменитого Издательства Сытина. Определившись в Москве, дед стал директором «Академкниги». И вот когда к столетней годовщине смерти Гоголя в 1952 году выходило собрание сочинений в пяти томах — изумительная была композиция, — дед, который распоряжался подпиской, придя к нам в гости, принёс первый том этого подписного издания и квитанцию на остальные четыре. Тогда я совершенно сошёл с ума — от красоты гоголевского языка, от того, как вообще можно излагать события, и, само собой, от сюжетов тех вещей, которые были в первом томе.

Потом Гоголь навсегда стал моим любимым писателем, я знал наизусть практически всего «Ревизора» и, конечно, «Петербургские повести». С тех пор и по сей день могу перечитывать любое сочинение, с любого места. В некотором смысле Гоголь — мой духовный пастырь.

Поздние сочинения, и «Исповедь», и «Выбранные места из переписки с друзьями», мне тоже кажутся совершенно замечательными. А как прекрасны какие-то его восклицания из лирических отступлений вроде «О моя юность! о моя свежесть!». А «соотечественники! страшно!» — слова, которые, я думаю, можно просто поставить эпиграфом ко всему, что сегодня происходит в России. Это моя личная точка зрения, и я понимаю, что, скажем, с комментатором Киселёвым или с комментатором Соловьёвым она имеет принципиальные расхождения.

Представляю заставку к выпуску новостей: «Соотечественники! Страшно!» — и подпись «Николай Гоголь».

Именно! Мне представляется, что, по чести, должно быть именно так. Так вот: надо вспомнить, что оперу Шостаковича «Нос» запретили. Я знал, что Дмитрию Дмитриевичу нравился мой первый фильм про Козявина, поэтому осмелился задать ему вопрос о возможности эту оперу экранизировать. К моему удивлению, он сразу согласился, но на практике реализовать мой замысел тогда оказалось невозможно.

В трёх частях, точнее, трёх снах фильма мы видим и неожиданную дружбу Булгакова со Сталиным, который пьёт пиво и играет на бильярде, и «Антиформалистический раёк», где руководящие товарищи требуют простого и понятного народу искусства — всё это довольно далеко от Гоголя…

Что касается «Антиформалистического райка», я подбирался к нему ещё лет тридцать назад, хотел сделать экранизацию как раз по рисункам Соостера. Но эта идея осталась в стороне от фильма «Школа изящных искусств», где я объединил его живопись и графику с документами и натурными съёмками. Прошло пятьдесят с лишним лет, пока мой замысел экранизации оперы Шостаковича стал реальностью, так что вполне понятно, что за эти годы он оброс новыми смыслами и новыми идеями. Гоголь был только отправной точкой, мне было важно наполнить фильм духом и самого Шостаковича, и Станиславского, и Эйзенштейна, и Мейерхольда — тех, чьё искусство делает человека человеком, а не частью толпы.

«Нос» ведь переносили на экран и до вас. Но и мультфильм Александра Алексеева, созданный в начале 1960-х, и фильм Ролана Быкова, где он сам сыграл и майора Ковалёва, и его сбежавший нос, и пьяницу-цирюльника, были прямыми экранизациями. Вы же создали эпическое полотно, наполненное множеством смыслов. Как гоголевский сюжет и музыка Шостаковича объединились, приобретя в результате форму острого социального высказывания?

Режиссёр, как любой творец, постоянно координирует всю систему своего воображения, опыта, интеллекта и чувствительности с современной жизнью, с тем, что в этой жизни кажется ему важным. Дело в том, что я ощущаю себя частью компании людей, которых выше назвал — не в смысле соразмерности их гению, а в смысле принадлежности на каком-то высокоорганическом уровне. Сам Гоголь, сам Шостакович, обожавший Гоголя, сам Мейерхольд, о котором я многое узнал, занимаясь исследованием его творческого почерка, отчасти Булгаков — десятки проводочков и связей вывели меня на интерпретацию, которая оказалась для меня органичной.

Сегодня мы всё чаще сталкиваемся с обратной реабилитацией, с оправданием сталинского террора. Верите ли вы, что средствами искусства можно этому хоть как-то противостоять?

Думаю, что при реальном соотношении действующих лиц и действующих сил противостоять этому явлению не сможет никто и ничто. Но наш долг — оставаться честными перед самими собой, защищать свою точку зрения и по возможности делиться ею с современниками. А уж насколько это найдёт отклик — не мне судить. Мой любимый автор Николай Робертович Эрдман был гениальным сатириком, большим мастером и вообще человеком необычайного ума и какой-то необычайной совестливости, что ли. На вопрос о влиянии искусства на реальность он отвечал довольно скептически, говоря, что если бы искусство могло повлиять на жизнь, то борьба со взятками, к которой призывает пьеса Гоголя «Ревизор», давно принесла бы свои плоды. Но, как мы видим, это явление остается в силе, и более того, развивается в возрастающей прогрессии.

Творчество творчеством, а взятки взятками.

Совершенно верно. А дальше всё зависит от того, разбудит ли колокол нашего творчества тех декабристов, которые, в свою очередь, разбудят Герцена. Но это уже покажет жизнь. Как сказал любимый Пушкин в финале «Домика в Коломне» — «…больше ничего не выжмешь из рассказа моего».